Donnerstag, 30. Mai 2013

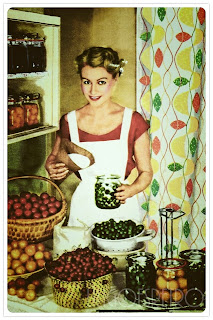

Kuchen im Glas - Englischer Teekuchen

Für fünf Gläser à 400 ml Inhalt:

100 g Butter

100 g Zucker

1 EL Vanillezucker

1 Prise Salz

2 Eier

250 g Mehl

2 TL Backpulver

125 ml Sahne

100 g Rosinen

100 g Cranberries

50 g Orangeat

50 g Zitronat

50 g gehackte Haselnüsse

Den Ofen auf 180° C Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Gläser buttern.

Die Butter, Zucker, Vanillezucker, Salz und Eier schaumig rühren. Mehl und Backpulver auf die Schaummasse sieben und zusammen mit der Sahne unterrühren. Zuletzt Rosinen, Cranberries, Orangeat, Zitronat und gehackte Haselnüsse unterheben. Die Gläser zur Hälfte mit Teig füllen und im Ofen in ca. 50 Minuten goldgelb backen. Die Gläser sofort nach dem Backen verschließen und auf dem Deckel stehend abkühlen lassen.

Dienstag, 28. Mai 2013

Die kleine Warenkunde zum Kochen und Backen - Milchprodukte

Zu den Milcherzeugnissen zählt man:

- Molke ist ein Nebenprodukt der Käseherstellung. Sobald die Milch mit dem Lab bzw. den Milchsäurebakterien reagiert und gerinnt, ist die Molke der flüssige Rest, der dabei abgekippt wird. Süßmolke wird aus Käse gewonnen der mit Lab fermentiert wird, Sauermolke hingegen aus Käse, der mit Milchsäurebakterien hergestellt wird. Molke ist sehr fettarm, klar, das Fett wird ja auch durch die Gerinnung im Käse gebunden.

- Buttermilch ist - wie der Name schon sagt - ein Nebenprodukt der Butterherstellung. Genauer gesagt, die Flüssigkeit die aus der geronnenen Rohbutter gepresst wird. Nachdem sich Buttermilch als Getränk aber durchaus einer gewissen Beliebtheit erfreut, wird sie heute auch durch ansäuern und verdünnen hergestellt. Das schmeckt natürlich nicht so gut wie richtige Buttermilch und hat zudem auch nicht diese günstige Nährwertkombination. Wer richtige Buttermilch will, sollte im Kühlregal nach Reiner Buttermich Ausschau halten. Alles andere ist gepanscht. Buttermilch hat in etwa 1 % Fett.

- Joghurt ist durch Milchsäurebakterien verdickte Milch, der im Naturzustand eher säuerlich schmeckt und zwischen 1,5 und 3,8 % Fett hat. Weniger Fett geht nur unter Einsatz von Chemie (üblicherweise wird mit Gelatine gebunden und gründlich Zucker zugesetzt) für mehr Fett wird nachträglich Milchfett zugesetzt.

- Kondensmilch ist ebenfalls ein sprechender Name: der Milch wird Wasser entzogen, dadurch wird sie sämiger und haltbarer. Duch den Wasserentzug ist der Fettgehalt höher als in normaler Milch, weil sich die gleiche Menge Fett auf weniger Flüssigkeit verteilt. Er liegt zwischen 7 % und 10 %.

- Sahne ist nichts anderes als die fetthaltige Phase der Milch, die bei Rohmilch oben auf schwimmt und abgeschöpft bzw. zentrifugiert werden kann. Nachdem die Sahne den größten Fettanteil der Rohmilch ausmacht, ist sie auch ziemlich gehaltvoll. Sie hat etwa 30 % Fett.

- saure Sahne auch Sauerrahm oder Schmand genannt wird ebenfalls durch das Zusetzen von Milchsäurebakterien hergestellt, allerdings wird hier Sahne mit den Bakterien geimpft. Damit hat Sauerrahm natürlich genauso viel Fett wie Sahne, nämlich rund 30 %.

- Crème fraîche ist eine Variante des Sauerrahms, also im Grunde das gleiche nur mit anderen Milchsäurebakterien versetzt. Im Zweifelsfalle lässt sich das eine gegen das andere austauschen, sofern es keine gsüßte Crème fraîche ist. Auch hier liegt der Fettgehalt bei 30 %.

- Crème double wird wie Crème fraîche hergestellt, enthält jedoch mehr Fett (zwischen 40 % und 55 %). Diesen erreicht man durch ein Kondensieren der Sahne bevor die Milchsäurebakterien zugesetzt werden

- Butter ist nicht anderes als Sahne, die so lange geschlagen wird bis sie beginnt zu flocken. Dann nämlich trennen sich fetthaltige und wasserhaltige Bestandteile der Milch. Die ausgeflockte Rohbutter wird nun kräftig gepresst, um die Buttermilch auszupressen und fertig ist die Butter. Butter enthält mindestens 80 % Milchfett. Es gibt sie als Sauerrahmbutter (vor dem Schlagen mit Milchsäurebakterien versetzt), Süßrahmbutter (keine Zusätze), mild gesäuerte Butter (Süßrahmbutter der nachträglich Milchsäurebakterien zugesetzt werden) und gesalzene Butter (hier wird Salz eingearbeitet). Fettreduzierte Butter funktioniert nur mit chemischen Zusätzen.

Was Käse ist, dürfte klar sein. (^.^) Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten Käse herzustellen: durch den Zusatz von Milchsäurebakterien oder durch den Zusatz von Lab, einem Enzym aus dem Kälbermagen (also Vorsicht Veggies). Für Edelschimmelkäse werden auch noch Schimmelkulturen zugesetzt.

Weltweit gibt es über 4.000 Käsesorten, die sich aber alle nach zwei Kriterien klassifizieren lassen: den Fettgehaltsstufen und der sog. Käsegruppe.

Der Fettgehalt von Käse wird als Fett i.Tr. also Fett in Trockenmasse angegeben. Sie gibt also an, wieviel Prozent des Käses aus Fett bestehen würden, wenn man ihm das gesamte Wasser entziehen würde. 100 g Käse mit viel Flüssigkeit hat weniger Trockenmasse als 100 g eines sehr trockenen Käses, über den tatsächlichen Fettgehalt sagt das also nichts aus, lasst euch von dieser Angabe erstmal nicht abschrecken, solltet ihr von der figurbewussten Fraktion sein. Die Fettgehaltsstufen reichen dabei von der Magerstufe bis zur Doppelrahmstufe.

Bei den Käsegruppen unterscheidet man insgesamt 6 Stufen, je nach dem wieviel Wasser der Käse enthält:

- Hartkäse hat den geringsten Wasseranteil und damit auch den größten Anteil an Trockenmasse (mindestens 60 %). Hartkäsesorten reifen besonders lange, sind aber auch besonders lange haltbar. Je länger sie reifen, desto intensiver ist auch ihr Geschmack. Zu den Hartkäsesorten zählen Emmentaler, Bergkäse und Parmesan

- Schnittkäse hat einen Trockenmasseanteil von 50 % bis 60 %. Sie sind weicher und geschmacklich milder als Hartkäse. Zum Schnittkäse zählt man etwa Edamer, Gouda und Appenzeller.

- Halbfester Schnittkäse ist weicher als Schnittkäse; der Trockenmasseanteil liegt bei 45 % bis 50 %. Halbfeste Schnittkäsesorten sind Bonbel, Esrom oder Gorgonzola.

- Weichkäse hat einen Trockenmasseanteil von 40 % bis 45 %, hierzu zählen Camembert, Münsterkäse oder Brie.

- Frischkäse ist ungereifter Käse, der mit Milchsäurebakterien versetzt wurde. Hierunter fallen Quark, Mascarpone oder Schichtkäse

- Sauermilchkäse ist Käse der aus Sauermilchquark der Magerstufe hergestellt wird, beispielsweise Harzer, Mainzer oder Korbkäse.

Sonntag, 26. Mai 2013

Häkeln für Anfänger - Anschlag und Luftmaschen

Als erstes: der Anschlag, sprich die erste Masche:

Den Faden zu einer Schlaufe legen, so dass das Fadenende die Schlaufe untenliegend kreuzt. Mit der Häkelnadel von oben durch die Schlaufe den Lauffaden (also das Ende des Fadens das aus dem Knäuel kommt) durchziehen und festziehen.

Und nun noch die Luftmasche als klassische Grundreihe für viele Häkelarbeiten:

Den Lauffaden zwischen kleinem Finger und Ringfinger hindurchführen, um den Zeigefinger wickeln (ich wickle nur einen Umschlag, für viele ist es bequemer wenn sie mit zwei oder drei Umschlägen um den Zeigefinger häkeln; wichtig ist, dass der Lauffaden locker durch eure Hand hindurch läuft. Den Faden, der nun zwischen Zeigefinger und Häkelarbeit gespannt ist, von hinten nach vorne um die Häkelnadel legen und durch den Anschlag ziehen, so entsteht die erste Luftmasche. Wieder den Faden von hinten nach vorne um die Häkelnadel legen, durch die erste Luftmasche ziehen, schon hat man die zweite Luftmasche - und so weiter und so fort.

Soviel zunächst zum Einstieg in die Praxis. Beim nächsten mal widmen wir uns den festen Maschen. (^.^)

Freitag, 24. Mai 2013

The Marcel Wave (aka. Kreppwellen)

Ich habe euch das Basisset wieder als schematische Zeichnung zusammengestellt, da bei meinen dunklen Haaren das Legeschema nur sehr schwer zu erkennen ist:

Wer es "Original" will, greift stattdessen zur Brennschere und brennt die Vertiefungen ein, wer es nicht so Original will, aber trotzdem lieber mit Hitze arbeiten möchte oder muss, der kann auch zum Lockenstab greifen.

Mittwoch, 22. Mai 2013

Die kleine Warenkunde zum Kochen und Backen - Die Geschmackszutaten zum Backen

- Vanillezucker gibt es fertig in Portionsbeutelchen verpackt; handelsüblicher Vanillezucker ist mit künstlichem Vanillearoma versetzt ("Vanillinzucker"). Es gibt zwar auch Vanillezucker mit echter Bourbonvanille, der ist jedoch ungleich teurer. Vanillezucker ist allerdings ganz leicht und vor allem um einiges günstiger - selbst günstiger als der künstliche Vanillinzucker - selbst gemacht. Wie das geht, zeige ich euch in einem gesonderten Beitrag.

- Zitronat ist die kandierte Schale der Zedratzitrone, bei Orangeat handelt es sich um die kandierte Schale der Pomeranze. Beide müssen zum backen unbedingt frisch sein, damit sie beim Backen nicht steinhart werden.

- Zitronen- und Orangenschale liefern ein unverzichtbares Aroma. Bitte verwendet zum Abrieb der Schale nur unbehandelte Bioware, die ihr zudem bevor ihr die Schale abreibt unter warmem Wasser abwascht.

- Rosinen, Sultaninen und Korinthen sind allesamt getrocknete Weintrauben. Rosinen werden dabei aus blauen Trauben gewonnen. Es gibt sie sowohl mit als auch ohne Kerne. Sultaninen und Korinthen sind kernlos. Sultaninen werden aus weißen Trauben, Korinthen aus blauen Trauben gewonnen. Achtet beim Kauf - insbesondere von Sultaninen - auf ungeschwefelte Ware.

- Der Schokolade - einer durchaus vielseitigen Backzutat - vom Teigzusatz bis zur Glasur, werde ich noch einen extra Blogpost widmen. Dennoch wollte ich sie der Vollständigkeit halber hier erwähnt haben.

- Nüsse - zum Backen vor allem Haselnüsse und Mandeln - kauft ihr am sinnvollsten ganz und ungehäutet, so sind sie am aromatischsten und bleiben am längsten frisch. Mahlen und Hacken könnt ihr selbst und es ist auch noch günstiger.

- Marzipan gibt es ebenfalls als Halbfertigware, als Marzipanrohmasse, zu kaufen. Die Marzipanrohmasse sollte vor dem Verwenden mit einem Verhältnis von 3:1 mit Puderzucker verknetet werden. Fast genauso schnell kann man Marzipan aber auch selbst herstellen. Wie das geht, zeige ich euch in einem extra Beitrag.

Montag, 20. Mai 2013

Mission "Der perfekte Kleiderschrank" - Was brauche ich nicht mehr?

Nachdem wir unsere perfekten Teile kennen, widmen wir uns als nächstes den absolut unperfekten Teilen, nämlich der "Entsorgen-Kiste", die bisher ja noch leer ist. Wir zücken also erneut Kiste 2 und begutachten nochmal alles was darin ist. In die Entsorgenkiste wandert nun alles, das

- euch zu klein ist. Es ist völlig normal, dass sich Körper verändern. Besser als sich selbst aber zu quälen und zu kasteien, damit man wieder in eine bestimmte Größe passt, ist aber, die Veränderungen des Körpers zu akzeptieren und lieber ein zufriedenes Leben mit sich selbst und seinem Spiegelbild zu führen. Zudem: nichts sieht stilbefreiter aus, als Menschen die sich in zu knapp sitzende Kleidungsstücke quetschen, ganz davon abgesehen, dass es wahnsinnig unbequem ist, genau das zu tun. Und: nichts gibt euch weniger Selbstwertgefühl als diese Jeans, die so perfekt saß und jetzt nicht mehr über den Hintern will. Also: weg damit.

- hoffnungslos verschlissen, abgetragen oder einfach kaputt ist. Ihr kennt eure eigenen Nähkünste. Fühlt ihr euch in der Lage dieses Teil so umzuarbeiten, dass es wieder wie neu aussieht oder etwas neues daraus entsteht? Nein? Dann fragt den Schneider eures Vertrauens. Ist es auch von ihm ein nein, dann: Weg damit. (Ihr habt keinen Schneider? Sucht euch einen, euer Schneider ist euer bester Freund bei eurer Stilsicherheit)

Samstag, 18. Mai 2013

Kuchlkastl - Neue Fronten und Beschläge

So gehts:

Die zu beklebenden Flächen exakt ausmessen und die Maße ebenso exakt auf die Rückseite der Klebefolie übertragen. Die Folie mit Hilfe eines Schneidbretts bzw. eines Cutters und eines Metalllineals zuschneiden. Damit sich die Folie beim Kleben nicht zu arg aufrollt, am besten über Nacht beschweren, so dass sie sich auswellt.

Die zu beklebenden Möbelteile nochmal gründlich säubern - sie müssen absolut staub- und fettfrei sein. Das Trägerpapier an einer Ecke ablösen, genau ansetzen und das Trägerpapier langsam nach und nach abziehen. Dabei die Klebefolie an der Oberseite am besten mit einem trockenen Tuch oder einem speziellen Folienspatel glatt streichen (immer in die Richtung in die das Klebeband abgezogen wird), damit keine Luftblasen entstehen.

Nachdem bei meinem Kuchlkastl die Beschläge der Schlüssellöcher bereits komplett im Eimer waren, habe ich diese auch ausgetauscht und gleichzeitig komplett neue Schlösser gesetzt, da die alten auch nicht mehr richtig gesperrt haben. Zudem habe ich die Schnappverschlüsse der kleinen Schranktüren ausgewechselt, da auch diese teilweise defekt waren und stattdessen Magnetverschlüsse eingebaut. Die Griffe der Schubladen und der kleinen Schranktüren habe ich schlicht nur mal richtig sauber gemacht. all diese Kleinteile gibt es für wenig Geld im jeweiligen Baumarkt des Vertrauens in der Eisenwarenabteilung.

So sieht der momentane Zwischenstand meines Kuchlkastls aus:

Donnerstag, 16. Mai 2013

Stricken für Anfänger - Materialkunde: was man sonst noch so braucht

Stricknadeln gibt es in unterschiedlichen Stärken. Die Stärke der Nadel die ihr braucht, richtet sich nach dem Garn, das ihr verarbeiten wollt. Die ideale Nadelstärke ist dabei jeweils auf der Garnbanderole angegeben. Nachdem auf den Banderolen üblicherweise von-bis-Angaben gemacht werden, richtet sich die benötigte Nadelstärke nach eurem Maschenbild: häkelt ihr sehr locker, greift zur kleineren Größe, häkelt ihr zu fest greift zu größeren Nadelstärke. Bei normalem Maschenbild, oder wenn ihr euch nicht sicher seid, wie euer Maschenbild aussieht, nehmt die goldene Mitte. (^.^)

Nachdem beim Stricken die Maschen einer Reihe auf der Nadel gehalten werden, gibt es zudem noch unterschiedliche Nadelarten, die sich ebenfalls nach dem jeweiligen Strickprojekt aber auch nach den persönlichen Präferenzen richten:

Jackennadeln werden heute eigentlich kaum noch genutzt, seien hier der Vollständigkeit halber aber erwähnt.

Flex-Schnellstricknadeln eignen sich für große Maschenzahlen etwa bei Pullovern.

Rundstricknadeln benötigt man zum Rundstricken von Strickstücken mit hoher Maschenzahl wie bei Oberteilen, die in einem Stück gestrickt werden. Man kann sie aber auch wie Flex-Schnellstricknadeln verwenden

Ein Nadelspiel benötigt man zum Rundstricken von Strickenteilen mit kleinerer Maschenzahl, bspw. für Rollkragen oder Socken

Hilfsnadeln benötigt man für Muster wie Zöpfe.

Ich persönlich arbeite ausschließlich mit Rundstricknadeln und bei bestimmten Projekten mit Nadelspiel und Hilfsnadeln. Für mich reicht das vollkommen.

Außerdem braucht ihr zum Stricken:

- ein Maßband

- eine Schere

- Woll- bzw. Sticknadeln ohne Spitze mit ausreichend großem Öhr

- Stecknadeln

- eine Häkelnadel

- für Fortgeschrittene, die sich an Jacquard- oder Intarsienmuster wagen möchten: Garnspulen damit sich die unterschiedlichen Garne nicht verheddern

- je nach Strickprojekt eventuell einen Maschenraffer (sieht aus wie eine große Sicherheitsnadel) zum Stilllegen von Maschen

- ein Reihenzähler, das ist ein kleines Rädchen das man auf die Nadel steckt um dort manuell den Reihenfortschritt einzustellen

- Nadelschützer um die Maschen auf der Nadel zu sichern, was insbesondere bei der Arbeit mit einem Nadelspiel manchmal sinnvoll ist

Dienstag, 14. Mai 2013

Nagellack auftragen - Die Testreihe Teil 2: Die "Antrocknen"-Methode

- ich lackiere alle Nägel nach der jeweiligen Methode, da schließlich jeder Finger anders beansprucht wird.

- Vergleichsobjekt ist jeweils meine linke Hand - schlicht weil ich Rechtshänderin bin und ich mich so leichter tue beim Fotos machen.

- ich verwende jedes Mal den gleichen Unterlack, sowie den gleichen Farblack, aus Abwechslungsgründen aber in unterschiedlichen Farben: Unterlack: Essence Studio Nails XXL Nail Thickener - Farblacke: P2 Color Victim

Die Idee dahinter: Die Trocknungszeit wird kürzer, da die Lacke schon mal vortrocknen können, trotzdem verbinden sich die Lackschichten noch, da sie nicht vollkommen durchgetrocknet sind.

Arbeitsaufwand: 15 Minuten einschließlich Zwischentrocknungszeiten

Trockenzeit (ohne Zwischentrocknen): 1,5 Stunden

Und so sieht es aus:

|

| von links nach rechts: frisch lackiert - nach dem trocknen - nach 1 Tag - nach 2 Tagen - nach 3 Tagen |

Die "Antrocknen"-Methode mit dem Schnelltrockentrick "kaltes Wasser":

Vorgehen: wie oben beschrieben, nur dass ich jetzt die fertigen Nägel nach 10 Minuten Trockenzeit mit kaltem Wasser wasche, dadurch soll der Lack schneller aushärten.

Arbeitsaufwand: 15 Minuten einschließlich Zwischentrocknungszeiten

Trockenzeit: 45 Minuten

Und so sieht es aus:

|

| von links nach rechts: frisch lackiert - nach dem trocknen - nach 1 Tag - nach 2 Tagen |

Die "Antrocknen"-Methode mit dem Schnelltrockentrick "Haarspray":

Vorgehen: wie oben beschrieben, nur dass ich jetzt meine Nägel mit Haarspray einsprühe; auch dadurch soll der Lack schneller aushärten.

Arbeitsaufwand: 15 Minuten einschließlich Zwischentrocknungszeiten

Trockenzeit: 1 Stunde und sage und schreibe 45 Minuten

Und so sieht es aus:

|

| von links nach rechts: frisch lackiert - nach dem trocknen - nach 1 Tag - nach 2 Tagen - nach 3 Tagen |

Die "Antrocknen"-Methode mit den Essence Nail Art "Express Dry Drops":

Vorgehen: wie oben beschrieben, nur dass ich jetzt den Lack sofort nach dem Lackieren mit den Express Dry Drops behandle. Auch dadurch trocknet der Lack schneller. Um wie viel schneller will ich jetzt herausfinden.

Arbeitsaufwand: 15 Minuten einschließlich Zwischentrocknungszeiten

Trockenzeit: 10 Minuten

Und so sieht es aus:

|

| von links nach rechts: frisch lackiert - nach dem trocknen - nach 1 Tag - nach 2 Tagen - nach 3 Tagen - nach 4 Tagen |

Sonntag, 12. Mai 2013

Der Grundkurs Nähen - Materialkunde: Vlieseline

Es gibt zwei grundsätzliche Sorten Vlieseline: Aufbügelbare und Einnähbare. Ich persönlich bevorzuge aufbügelbare Vlieseline, da so beim Nähen nichts mehr verrutschen kann. Die gängigsten Sorten Vlieseline sind:

- H 180: für feine und weich fallende Stoffe

- G 785: eine beidseitig elastische Vlieseline, ebenfalls für leichte Stoffe

- H 250: für mittelschwere Stoffe

- H 410: eine extra stabilisierende Vlieseline für mittelschwere Stoffe mit besonderer Beanspruchung

Vlieseline wird exakt genauso zugeschnitten wie das zu verstärkende Schnittteil (also einschließlich der Nahtzugaben) und mit der gummierten Seite auf der linken Seite des Stoffes liegend aufgebügelt. Dabei wird das Bügeleisen nicht über den Stoff geschoben, sondern das Bügeleisen wird nur aufgedrückt. Zum Schutz eures Bügelbrettes legt ihr am besten ein Bügeltuch (ein Geschirrtuch tut es genauso) unter.

Zur Bügeltemperatur beachtet den Aufdruck auf der Vlieseline, der Zuschnitt richtet sich nach den Angaben eures Schnittmusters bzw. solltet ihr ohne Schnittmuster schneidern nach dem jeweiligen Zweck des zu verstärkenden Teils: mit dem Fadenlauf geschnitten verstärkt die Vlieseline, schräg zum Fadenlauf geschnitten, ist die Einlage elastischer und fällt weicher.

Neben Vlieseline als laufenden Meter gibt es auch bereits fertige Zuschnitte für die gängigsten Näharbeiten, wie Rock- und Hosenbund oder für Saumabschlüsse, wo insbesondere der Stoffbruch also die Stelle, an der der Stoff eingeschlagen wird, bereits ausgespart ist, so dass sich Bund- bzw. Saum nicht verziehen können. Selbst kann man sowas nur in Ausnahmefällen vernünftig zuschneiden, daher empfehle ich - auch wenn das Schnittmuster etwas anderes sagt - bei Bund- und Saumabschlüssen grundsätzlich den Griff zu den Fertigzuschnitten.

Solltet ihr ein altes oder ein nicht deutschsprachiges Schnittmuster nacharbeiten wollen, könnt ihr überall dort wo "Einlage", Gewebeeinlage" oder "Verstärkung" steht "Vlieseline" einsetzen. (^.^)

Freitag, 10. Mai 2013

Kuchen im Glas

Für Kuchen im Glas braucht es zunächst Gläser mit gerader Innenwand, damit sich der Kuchen auch stürzen lässt. Anderenfalls muss man halt direkt aus dem Glas löffeln. Als Verschluss gehen Twist-off-Deckel oder Gummiring, Glasdeckel und Klammern. Ein normales Kuchenrezept ergibt bei 500 ml Gläsern drei Kuchen im Glas.

Die Gläser, Deckel und ggf. die Gummiringe werden zunächst sterilisiert. Wie das funktioniert findet ihr hier: Einmachgläser sterilisieren

Für Kuchen im Glas eignet sich grundsätzlich jeder Kuchen, der nach dem Backen kein größeres Finish mehr benötigt. Also jeder Kuchen, der nur noch Puderzucker, Glasur o.ä. braucht, kann auch im Glas gebacken werden. Auf jeden Fall funktioniert jedes Rührkuchenrezept. (^.^)

Für den Kuchen im Glas den Teig ganz normal nach Rezept zubereiten. Dann den Teig gleichmäßig auf die Gläser verteilen und aufpassen, dass man den Rand nicht einferkelt. Das geht am leichtesten, wenn man den Teig mit einem Spritzbeutel einfüllt. Die Gläser sollten auf jeden Fall allermaximalst zu 2/3 gefüllt sein, damit der Deckel noch drauf geht, wenn der Kuchen beim Backen aufgeht. Sollte er wider Erwarten doch mal zu hoch geworden sein: einfach absäbeln und so tun als wäre nichts passiert.

Den Teig bei der üblichen Temperatur backen. Die Gläser dabei in zwei Reihen in der Reihung 1-2 von hinten nach vorne in den Ofen stellen, damit jedes Glas gleichmäßig viel Hitze abbekommt. Das Backen im Glas (die Gläser sind noch unverschlossen) dauert etwas länger als in der Form, daher mit einem Schaschlikspießchen die Stäbchenprobe machen: einfach mit dem Spießchen in den Kuchen stechen (bis runter zum Boden), wenn das Stäbchen nach dem herausziehen sauber ist, ist der Kuchen fertig. Jetzt die Gläser sofort aus dem Ofen nehmen, verschließen und abkühlen lassen.

Nachdem das Verschließen der noch heißen Gläser nicht gerade die einfachste Übung ist, hier Lilis Tipp: ich nutze normale Weckgläser mit Glasdeckel und Gummiring. Den Gummiring lege ich auf den Deckel setze auf das heiße Glas und verschließe mit mindestens drei Klammern.

Jetzt noch ein hübsches Etikett schreiben, auf dem ihr vermerkt, was da in dem Glas ist und wann ihr es eingekocht habt. Solange ihr nur ein paar wenige Gläschen mit Eingekochtem habt, mögt ihr noch den Überblick haben, sobald es aber mehr werden, ist der Überblick Geschichte, also lieber gleich machen - hübsch ist es nämlich noch dazu.

Der Kuchen im Glas bleibt wunderbar saftig und schmeckt selbst Wochen später noch wie frisch gebacken. Er hält sich unverschlossen locker 3 Monate frisch.

Kuchen im Glas mache ich üblicherweise, wenn ich irgendwas aufbrauchen muss, oder wenn ich sowieso einen Kuchen backe, der sich auch für die Glasvariante eignet. Kuchen im Glas mache ich aber auch gezielt. Einfach weil es schön ist, wenn man grad Lust auf Kuchen hat, nur ins Regal greifen zu müssen. Zudem ist es auch praktischer nur die kleineren Portionen Kuchen zu haben, da er nicht so schnell trocken wird. Ja ich weiß, es gibt auch dieses Minibackförmchen-Gedöns, davon halte ich allerdings nichts - Arbeitsaufwand und Einschmutzen von Geräten bleibt sich nämlich gleich - völlig egal wie groß oder klein der Kuchen wird. Daher lieber einmal g'scheit, als drei mal nur ein bisschen. (^.^)

Mittwoch, 8. Mai 2013

Die kleine Warenkunde zum Kochen und Backen - Milch

Rohmilch ist das, was direkt aus dem Kuheuter kommt; käuflich erwerben darf man sie nur ab Hof direkt vom Erzeuger und: Rohmilch muss vor dem Verzehr abgekocht werden - immer - um sie möglichst keimfrei zu bekommen. Dennoch ist Rohmilch nicht jedermanns Sache, sie schmeckt anders als die Milch aus dem Laden (besser, wie ich finde) und hat deutlich mehr Fettgehalt, was bei ungeübten Mägen gerne zu Durchfall führt.

Milch lässt sich zunächst nach ihrem Fettgehalt unterscheiden:

- Vollmilch ist grundentrahmte Milch mit einem Fettgehalt von mindestens 3,5 %.

- Teilentrahmte oder fettarme Milch hat einen Fettgehalt zwischen 1,5 % und 1,8 %.

- Entrahmte Milch - auch Magermilch - enthält höchstens 0,5 % Fett.

Außerdem lässt sich Milch nach dem jeweiligen Verfahren zur Haltbarmachung unterscheiden:

- Für homogenisierte Milch wird die Milch auf den gewünschten Fettgehalt entrahmt und auf 60 - 65° C erhitzt. Durch ein Druckverfahren werden die Fettkügelchen in der Milch zerkleinert, so dass sie nicht mehr aufrahmt (also der Rahm oben auf der Milch schwimmt) und zudem besser verdaulich und länger haltbar ist.

- Pasteurisierte Milch wurde kurzzeitig auf 72-75° C erhitzt, so dass krankheitserregende Mikroorganismen abgetötet werden, Vitamine, Geschmacks- und Nährstoffe werden jedoch geschont. Sie ist allerdings nur gut eine Woche haltbar.

- Ultrahocherhitzte Milch (H-Milch) wurde für wenige Augenblicke auf bis zu 150° C erhitzt und anschließend steril abgefüllt. Ungeöffnet ist sie gut ein Viertel Jahr haltbar.

Die Lagerung:

Egal welche Milch ihr kauft, sobald sie geöffnet ist, gehört Milch in den Kühlschrank. Da Milch leicht Geschmack annimmt, sollte sie außerdem in verschließbaren Verpackungen aufgewahrt werden.

Montag, 6. Mai 2013

Häkeln für Anfänger - Materialkunde: was man sonst noch so braucht

Häkelnadeln gibt es in unterschiedlichen Stärken. Die Stärke der Nadel die ihr braucht, richtet sich nach dem Garn, das ihr verarbeiten wollt. Die ideale Nadelstärke ist dabei jeweils auf der Garnbanderole angegeben. Nachdem auf den Banderolen üblicherweise von-bis-Angaben gemacht werden, richtet sich die benötigte Nadelstärke nach eurem Maschenbild: häkelt ihr sehr locker, greift zur kleineren Größe, häkelt ihr zu fest greift zu größeren Nadelstärke. Bei normalem Maschenbild, oder wenn ihr euch nicht sicher seid, wie euer Maschenbild aussieht, nehmt die goldene Mitte. (^.^)

Außerdem braucht ihr zum Häkeln (keine Sorge: viel ist es nicht mehr - Häkeln ist wirklich easy):

- ein Maßband

- eine Schere

- Woll- bzw. Sticknadeln ohne Spitze mit ausreichend großem Öhr

- Stecknadeln

Samstag, 4. Mai 2013

20er Jahre-Frisuren: der Faux Bob

Donnerstag, 2. Mai 2013

Die kleine Warenkunde zum Kochen und Backen - Lockerungs- und Triebmittel

Backpulver ist wahrscheinlich das Lockerungs- und Triebmittel, welches am häufigsten beim heimischen Backen zum Einsatz kommt. Backpulver ist kohlensäurehaltig, so dass es unter Einwirkung von Flüssigkeit und Hitze den Teig lockert und das Aufgehen im Ofen durch die Freisetzung von Kohlendioxid bewirkt. Um diese Wirkung nicht vorzeitig und ungewollt auszulösen, ist es wichtig, dass Backpulver nicht unmittelbar mit Flüssigkeit oder Salz in Berührung kommt. Daher wird Backpulver für gewöhnlich mit dem Mehl vermischt auf den Teig gesiebt und nur noch kurz untergerührt. Zudem kann Backpulver durch Überlagerung seine Wirkung verlieren, daher immer auch auf das Haltbarkeitsdatum achten. Achtet außerdem darauf, dass euer Backpulver an einem kühlen Ort lagert, um die Wirksamkeit zu bewahren. Auf 500 g Mehl rechnet man 1 Päckchen Backpulver.

Hefe oder genauer gesagt, die darin enthaltenen Hefepilze sorgen im Teig für eine Gärung und damit sowohl eine Lockerung als auch ein Aufgehen des Teiges. Hefe gibt es sowohl als Frisch- als auch als Trockenhefe. Frischhefe wird im Kühlschrank aufbewahrt, Trockenhefe zumindest an einem kühlen Ort, damit die Hefe ihre Wirkung nicht verliert. Auch hier ist es wichtig unbedingt das Haltbarkeitsdatum zu beachten, damit die gewünschten Effekte erreicht werden. Auch hier rechnet man einen Würfel Hefe bzw. ein Päckchen Trockenhefe auf 500 g Mehl.

Hirschhornsalz kommt überwiegend bei der Weihnachtsbäckerei zum Einsatz. Hirschhornsalz ist ein Pulver, das - vermischt mit etwas Flüssigkeit - unter Freisetzung von Kohlendioxid und Ammoniak (ja, das stinkt beim Backen, aber eben nur beim Backen) den Teig lockert, aber eben nicht oder zumindest nicht viel aufgehen lässt. Hirschhornsalz muss luftdicht verschlossen aufbewahrt werden, um seine Wirkung zu erhalten.

Natron in seiner Reinform - es ist auch in normalem Backpulver enthalten - kommt als Lockerungs- und Triebmittel in schweren teigen zum Einsatz. Also immer dort, wo Backpulver allein überfordert wäre.

Pottasche ist ebenfalls ein Pulver, das überwiegend in der Weihnachtsbäckerei zum Einsatz kommt. Pottasche kann nur als Lockerungs- und leichtes Triebmittel wirken, wenn der Teig Säure enthält. Zudem hat Pottasche einen leicht laugigen Beigeschmack, der nur aus Flachgebäck wie Lebkuchen entweichen kann.

Dienstag, 30. April 2013

Mission: Der perfekte Kleiderschrank - Die Bestandsaufnahme

Nimm dir mindestens einen halben Tag Zeit. Mach dir deine Haare und lege sie zu einer gut sitzenden "unzerstörbar-Frisur", leg ein leichtes Tages-Make-up auf. Stell dir zwei Kisten - umarbeiten und entsorgen - bereit, spiel Gute-Laune-Musik, mach dir eine Flasche Sekt auf und räum deinen Kleiderschrank aus. Probiere jedes einzelne Teil an und begutachte dich im Spiegel. Jetzt beantworte die folgenden beiden Fragen:

- Passt es und sitzt es gut?

- Steht es mir und fühle ich mich gut darin?

Ist die Antwort auf beide Fragen "Ja", ist das Teilchen eine Runde weiter. Ist die Antwort auf beide Fragen "Nein", ist es ein Kandidat für die Entsorgen-Kiste. Ist nur ein "Nein" dabei ist es ein Kandidat für die Umarbeiten-Kiste.

In Runde zwei prüft ihr eure perfekten Kleidungsstücke akribisch auf Flecken, Löcher, Abnutzungen, verzogene Nähte und sonstige Makel. Habt ihr was gefunden, wandern auch diese Teile in die Umarbeiten-Kiste. Wenn ihr nichts findet, geht es mit diesen Kleidungsstücken in die finale Runde 3.

Schließlich sucht ihr für jedes eurer perfekten Teile drei Kombinationen für unterschiedliche Anlässe aus den anderen perfekten Teilen zusammen. Mit unterschiedlich meine ich, dass der Plan nicht ist, einfach drei unterschiedliche Blazer zu kombinieren, sondern der Plan ist vielmehr solche Teile zu wählen, die das perfekte Teil perfekt für 3 verschiedene Anlässe machen. Und: zieht das unbedingt auch an.

Ihr findet keine 3 Kombinationsmöglichkeiten, dann hängt ihr diese Kleidungsstücke in einen extra-Bereich in euren Schrank - hierfür müssen wir uns nämlich noch Kombinationen suchen oder zulegen. Alles übrige an perfekten Teilen - und nur die - ziehen zurück in den Schrank. Die Kistchen werden erstmal verräumt; denen widmen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt.

Jetzt habt ihr zumindest schon mal eine "sichere Bank" an Kleidungsstücken für die unterschiedlichsten Anlässe. Ihr werdet also jetzt schon einen Unterschied erleben, wenn ihr euer Outfit zusammen stellt. Die "ich habe nichts anzuziehen"-Momente nehmen drastisch ab, ohne, dass ihr jeden Tag das gleiche tragt. Trotzdem gibt es noch sehr viel Luft nach oben, die wir die nächste Zeit erschließen werden.

Sonntag, 28. April 2013

Kuchlkastl - Eine neue Arbeitsplatte

Die größte Herausforderung bei meinem neuen Küchenschrank ist es wohl, den Belag der alten Arbeitsplatte abzulösen, um einen neuen hygienischeren Belag aufbringen zu können. Ich habe mich dazu entschlossen, Mosaiksteine zu legen.

Die größte Herausforderung bei meinem neuen Küchenschrank ist es wohl, den Belag der alten Arbeitsplatte abzulösen, um einen neuen hygienischeren Belag aufbringen zu können. Ich habe mich dazu entschlossen, Mosaiksteine zu legen.Zunächst muss aber der alte Belag ab. Das Linoleum lässt sich mit einem Spatel lösen und abziehen. Darunter befinden sich bei alten Schränken üblicherweise mehrere Lagen Pappe, diese habe ich einfach mit Wasser durchweichen lassen (nicht zu viel auf einmal) und zunächst mit dem Spatel abgekratzt (ggf. wiederholen) und dann mit einer weichen Bürste und schließlich mit dem Schwamm gesäubert. Das so freigelegte Holz muss komplett durchtrocknen, bevor das Mosaik aufgeklebt werden kann, daher erstmal mehrere Tage warten, bevor es weitergeht.

In der Zwischenzeit bereite ich meine Mosaiksteine vor. Mosaiksteine gibt es im Bastelbedarf - sie sind dünner als handelsübliche Fliesen und eignen sich daher für meine Zwecke - das Ersetzten eines Linoleum-Belags - besser. Ich habe Glasmosaiksteine in weiß und grün gewählt. Ich will ein kleinteiliges Mosaik verlegen, weswegen ich die Mosaiksteine mit einer speziellen Mosaikzange auf 0,5 x 0,5 cm zuschneide.

Nachdem ich ein griechisches Mäandermuster entlang der Kanten legen will, beginne ich auch zunächst mit den Kanten. Zum Verkleben des Furniers nehme ich handelsüblichen Fliesenkleber aus dem Baumarkt - der Mosaikkleber aus dem Bastelgeschäft ist haargenau das selbe nur in kleineren Packungsgrößen und etwa 10 mal so teuer. Ich arbeite mich dabei kleinteilig in Reihen voran, damit der Mustersatz auch entsprechend aufgeht. Die restliche Fläche soll weiß bleiben, diese lege ich mit weißen Mosaiksteinen aus und zwar nicht zu gleichmäßig, so dass es etwas vintage-antik aussieht. Der Fliesenkleber muss nun ausreichend aushärten. Ich lasse den Schrank also wieder einige Tage in Ruhe.

Zum Verfugen nehme ich wieder handelsübliche Fugenmasse aus dem Baumarkt, die ihrerseits nichts anderes als die Mossaikfugenmasse ist - nur in größeren Gebinden. Einfach wie auf der Packung beschrieben anrühren, auftragen, aushärten lassen und den Fliesenschleier entfernen. Fertig ist die neue, hygienische und beanspruchbare Arbeitsplatte auf meinem Kuchlkastl. (^.^)

Freitag, 26. April 2013

Stricken für Anfänger - Materialkunde: Strickgarne

Strickgarne

Strickgarne sind aus den unterschiedlichsten Materialien hergestellt, die alle in Bezug auf Verarbeitung, Verwendungs-, Trage- und Pflegeeigenschaften ihre Vor- und Nachteile haben. Ich persönlich bevorzuge Garne die mindestens zu 50% aus natürlichen Materialien bestehen, schlicht, weil man Plastik einfach auch ansieht, dass es nur Plastik ist. Wenn ich mir also schon die Mühe mache, etwas Individuelles und Schönes zu handarbeiten, dann auch aus hochwertigen Materialien und eben nicht aus billigstem Polyester. Ich greife daher zu Baumwolle und Wolle, wobei Beimischungen in geringen Anteilen erlaubt sind. Eine nähere Auskunft über die Garnzusammensetzung liefert die Garnbanderole. Die Garnbanderole liefert darüber hinaus aber noch andere wichtige Informationen:

Wurde eure Wolle noch veredelt, wird die jeweilige Veredelungsmethode mit der Materialangabe genannt. "Gasiert" bedeutet, dass der Faden abgeflammt wurde, sprich keine Härchen abstehen, "mercerisiert" meint eine Behandlung von Baumwolle mit Natronlauge, das lässt sie seidig matt glänzen, die Farben sind farbstabiler und die sie ist strapazierfähiger und formstabiler als nicht mercerisierte Baumwolle. Habt ihr die Wahl, greift immer zu mercerisierter Baumwolle, da diese qualitativ besonders hochwertig ist.

Die Empfehlung zur Nadelstärke ist immer eine von-bis-Angabe. Strickt ihr besonders fest, nehmt ihr die größere Nadelstärke, strickt ihr besonder locker, nehmt ihr die kleinere Nadelstärke. Haben eure Maschen normale Festigkeit, greift ihr am besten zur goldenen Mitte (die Nadelstärken steigen jeweils um 0,5).

Der Durchschnittsverbrauch gibt an, wie viel Wolle in Gramm ihr wofür ungefähr brauchen werdet. Also hier für ein ärmelloses schlichtes Damentop Größe 38 ungefähr 310 g.

Die Maschenprobe gibt an, wieiviele Maschen in der Breite und wieviele Reihen in der Höhe ein Quadrat vom Format 10x10 cm ergibt. Diese Angabe ist besonders wichtig, wenn ihr Muster anpasst oder Freihand arbeitet. Die Maschenprobe ist ein Fortgeschrittenenthema. Ich will euch nicht gleich schon am Anfang unnötig verwirren. (^.^) Es reicht für den Moment, wenn ihr wisst, was das Symbol bedeutet.

Die Pflegehinweise dürften wieder klar sein.

Gesamtlänge und Gewicht dürften grundsätzlich auch klar sein. Mit diesen Größen muss man als Fortgeschrittener eventuell wieder rechnen, wenn man Muster nacharbeiten möchte, bei denen die verwendete Wolle nicht mehr erhältlich ist, bzw. wenn ihr lieber mit einem anderen Garn arbeiten möchtet. Für den Moment brauchen wir die beiden Größen aber noch nicht.

Was außerdem wichtig ist, steht auf dieser Banderole sogar ausdrücklich drauf: "Verarbeiten Sie immer nur Knäuel mit gleicher Farb- und Partienummer." Die Farb- und die Partienummer sind auf jeder Garnbanderole angegeben. Die Farbnummer ist schlicht der Farbcode der Wolle, die Partienummer bezeichnet das jeweilige Farbbad, in dem das Garn gefärbt wurde. Bei Naturmaterialien kann es immer sein, dass sie unterschiedlich auf Farbbehandlungen reagieren. Wenn ihr darauf achtet für ein Projekt nur Wolle zu kaufen, die auch im gleichen Farbbad gefärbt wurde, habt ihr schlicht die Sicherheit, dass die Farbe nicht abweicht. Grundsätzlich gilt aber hier: je hochwertiger die Wolle, desto weniger oft kommt es zu Farbabweichungen zwischen den Partien. Mir ist es bisher auch nur ein einziges Mal passiert, dass ich merkliche Farbabweichungen hatte, als ich Wolle aus einer anderen Partie nachkaufen musste und nachkaufen muss ich oft, weil ich tendenziell weniger als mehr Wolle kaufe.

Soviel erstmal zu den Strickgarnen. Im nächsten Teil gibt es nochmal Materialkunde,dann zu den Stricknadeln.

Mittwoch, 24. April 2013

Nagellack auftragen - Die Testreihe Teil 1: Die "sofort alles drauf"-Methode

- ich lackiere alle Nägel nach der jeweiligen Methode, da schließlich jeder Finger anders beansprucht wird.

- Vergleichsobjekt ist jeweils meine linke Hand - schlicht weil ich Rechtshänderin bin und ich mich so leichter tue beim Fotos machen.

- ich verwende jedes Mal den gleichen Unterlack, sowie den gleichen Farblack, aus Abwechslungsgründen aber in unterschiedlichen Farben: Unterlack: Essence Studio Nails XXL Nail Thickener - Farblacke: P2 Color Victim

Die Idee dahinter: Die einzelnen Lackschichten sollen so besser miteinander verschmelzen und der Lack insgesamt haltbarer sein.

Arbeitsaufwand: 5 Minuten

Trockenzeit: 1,5 Stunden

Und so sieht es aus:

|

| von links nach rechts: frisch lackiert - nach dem Trocknen - nach 1 Tag - nach 2 Tagen - nach 3 Tagen |

Auch Ergebnis und Glanz haben mir gut gefallen, allerdings sind 1,5 Stunden Durchtrockenzeit doch etwas lang. Das muss noch kürzer werden. Daher teste ich gleich noch die drei, bei meinen Recherchen am häufigsten gegebenen Tipps zum schnelleren Aushärten direkt im Anschluss durch.

Die "sofort alles drauf"-Methode mit dem Schnelltrockentrick "kaltes Wasser":

Vorgehen: wie oben beschrieben, nur dass ich jetzt nach 10 Minuten Trockenzeit meine Hände mit kaltem Wasser wasche, dadurch soll der Lack schneller aushärten.

Arbeitsaufwand: 5 Minuten

Trockenzeit: 10 Minuten vortrocken + 1,25 Stunden

Und so siehts aus:

|

| von links nach rechts: frisch lackiert - nach dem Trocknen - nach 1 Tag |

Verschärfend kommt hinzu, dass der "kaltes Wasser"-Trick gerade mal eine 5 Minuten kürzere Durchtrockenzeit bringt. Für den Preis einer deutlich schlechteren Haltbarkeit ist das ziemlich teuer bezahlt. Kurzum: überzeugt mich nicht. Und nachdem ich mit grell lackierten Nägeln, bei denen der Lack abblättert keinesfalls in die Arbeit gehen kann, gehts direkt weiter mit neu Lackieren und neuen Schnelltrockentrick ausprobieren. Ebenfalls sehr häufig im Internet anzutreffen, ist der Rat Haarspray auf die frisch lackierten Nägel zu sprühen, wodurch sie schneller Trocknen sollen.

Die "sofort-alles-drauf"-Methode mit dem Schnelltrockentrick "Haarspray":

Vorgehen: wie oben beschrieben, nur dass ich jetzt meine Nägel mit Haarspray einsprühe; auch dadurch soll der Lack schneller aushärten.

Arbeitsaufwand: 5 Minuten

Trockenzeit: 1,25 Stunden

Und so siehts aus:

|

| von links nach rechts: frisch lackiert - nach dem Trocknen |

Die "sofort-alles-drauf"-Methode mit den Essence Nail Art "Express Dry Drops":

Vorgehen: wie oben beschrieben, nur dass ich jetzt den Lack sofort nach dem Lackieren mit den Express Dry Drops behandle. Auch dadurch trocknet der Lack schneller. Um wie viel schneller will ich jetzt herausfinden.

Arbeitsaufwand: 5 Minuten

Trockenzeit: nach 10 Minuten mache ich den ersten Trockentest und: Trocken! Hammer!

Und so siehts aus:

|

| von links nach rechts: frisch lackiert - nach dem Trocknen - nach 1 Tag - nach 2 Tagen - nach 3 Tagen - nach 4 Tagen |

Montag, 22. April 2013

Der Grundkurs Nähen - Materialkunde: Stoffe

Stoffe lassen sich vom Rohstoff her in drei grundsätzliche Kategorien einteilen:

- Naturfasern, also Materialien wie Seide, Leinen, Baumwolle, Wolle; Naturfasern sind üblicherweise sehr saugfähig, trocknen daher aber auch sehr langsam. Leider knittern sie auch sehr leicht und sind damit ziemlich bügelintensiv. Dafür sind die Stoffe aber auch formstabil und neigen so kaum zu Verziehen oder Ausleiern.

- zellulosische Chemiefasern, also Fasern die durch chemische Verarbeitung aus Zellulose - sprich: aus Pflanzen - gewonnen werden; dazu zählen Viskose oder Acetat; zellulosische Chemiefasern ähneln in ihrer Struktur den Naturfasern und zwar je nach dem, welcher sie nacheifern wollen, sind aber deutlich pflegeleichter.

- synthetische Chemiefasern werden aus Mineralöl gewonnen, dazu zählen Polyester, Polyamid, Polyacryl und all die anderen Polytierchen; synthetische Chemiefasern sind je nach Qualität sehr unterschiedlich. Aus diesen Materialien wird das Billigste vom Billigen hergestellt und so sieht es dann auch aus; zudem riecht man nach 10 Minuten in diese Plastiktüte eingehüllt auch wie eine verschwitzte Fußballmannschaft. Selbstverständlich gibt es auch höherwertig verarbeitete synthetische Chemiefasern, die mittlerweile den hochwertigeren Rohstoffen aus der Natur etwas näher gekommen sind. Sollte man aber bereit sein, etwas mehr an Geld zu investieren, kann man auch gleich zu den beiden oben genannten Alternativen greifen, da man es nach wie vor sieht, ob ein Kleidungsstück aus Stoff, oder aus gewebten Plastik hergestellt wird. Zudem wird es euch eure Haut und eure Gesundheit und nicht zuletzt die Umwelt und irgendwann mal eure Kinder danken, wenn ihr euch nicht von oben bis unten in Erdöl hüllt. Und mal ehrlich: wenn ihr euch schon die Mühe machen wollt, um euch schöne Dinge selbst zu nähen, dann doch auch mit den qualitativ bestmöglichen Materialien und nicht mit dem billigsten Mist, der gerade hergeht. Just my two Cents...

Samstag, 20. April 2013

Einmachgläser sterilisieren

Superwichtig zum Thema Lebensmittel durch Einkochen haltbar machen sind penibelst saubere Einmachgläser. Vor dem Einkochen müssen also zunächst die Gläser, Deckel, Gummiringe etc. (im folgenden schreibe ich nur noch Gläser, meine aber auch alles andere) sterilisiert werden.

Dafür in einem großen, weiten Topf Essigwasser zum Kochen bringen und die Gläser 5 Minuten im sprudelnd kochenden Wasser auskochen. Die Gläser sofort herausnehmen und auf einem gewaschenen und frisch auf heißester Stufe gebügelten Geschirrtuch trocknen lassen. (Die eilige, aber energieverschwendende Variante wäre die Gläser bei 180° C im Backofen zu trocknen.) Achtung: ab jetzt die Gläser nicht mehr dort anfassen, wo sie später mit dem Einmachgut in Berührung kommen.

Donnerstag, 18. April 2013

Die kleine Warenkunde zum Kochen und Backen - Speisefette

Gerade beim Kochen und Backen ist auch die Bedeutung von Speisefetten als Aroma- und Geschmacksträger nicht zu verachten. Daher möchte ich den ersten Teil unserer kleinen Warenkunde den Speisefetten widmen.

Butter

Butter muss zu mindestens 82% aus Milchfett bestehen und darf höchstens 16% Wasser enthalten. Spricht man von "Butter" ist in aller Regel die so genannte "mild gesäuerte Butter" gemeint, also Butter, der nach der Verbutterung noch Milchsäurebakterien zugesetzt wurden. Hin und wieder verlangen Rezepte auch Süßrahmbutter (ohne Milchsäurebakterien) oder aber Sauerrahmbutter (dem Rahm wird vor dem Verbuttern mit Milchsäurebakterien versetzt). Auf einem Butterbrot schmeckt man zugegebenermaßen den Unterschied, benötigt man die Butter allerdings zum weiterverarbeiten, schmeckt man den Unterschied nicht mehr unbedingt, daher kann man hier auch entsprechend ersetzen und austauschen.

Anders sieht es mit Milchstreichfett, Halb- und Dreiviertelfettbutter aus: Hier ist der Fettgehalt reduziert, dafür ist mehr Wasser zugesetzt. Um die Konsistenz von Butter zu erreichen wird ein ausgiebiger Chemiecocktail und für die erforderliche Festigkeit oft Gelatine zugesetzt. Wer sich das aufs Brot streichen möchte: bitte gerne. Zum Kochen und Backen ist beides nur sehr bedingt geeignet, da es hier je nach Zusammensetzung des verwendeten Produkts zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt, die aber oft nicht dem gewünschten entsprechen. Kurzum steht im Rezept Butter und ihr wollt auf der sicheren Seite sein, nehmt Butter, wirklich.

Bei Butterschmalz handelt es sich um reines Butterfett das durch Erhitzen und anschließendem Klären (Zentrifugieren) gewonnen wird. Gerade zum Braten ist ist Butterschmalz super, weil es mangels Wasser nicht so spritzt, wie Butter, dem Bratstück aber trotzdem den feinen Buttergeschmack verleiht.

Margarine

Margarine besteht zu einem überwiegenden Teil aus pflanzlichen teilweise aber auch aus tierischen Fetten und besteht zwischen 80% und 90% aus Fett in irgendeiner Form. Die übrigen 10% bis 20% sind Wasser und sonstige, Farb- und Aromastoffe sowie Stabilisatoren. Wer seinem Körper also möglichst wenig Chemie zumuten will, liest die Zutatenliste, wobei ich persönlich ja kein Freund von all zu arg verarbeiteten Lebensmitteln bin und dazu gehört für mich auch Margarine...

Wer mit Margarine backen möchte, kann Butter 1:1 durch Margarine ersetzen, allerdings wird der Kuchen mit Margarine trockener. Wer es saftiger mag, greift zur Butter. Auch beim Kochen könnt ihr in vielen Fällen (allerdings nicht in allen) Butter durch Margarine ersetzen, ihr braucht dann aber etwas mehr an Margarine als im Rezept Butter angegeben ist, um ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen. Wer Fett sparen möchte, ohne Abstriche beim Ergebnis machen zu wollen, ist hier mit der Butter besser beraten. Geht es euch nur um den Brennwert ist es nämlich völlig egal, ob das Fett nun pflanzlich oder tierisch ist. Allerdings enthält Margarine durch die pflanzlichen Öle mehr an essentiellen Fettsäuren als Butter, aus gesundheitlichen Erwägungen heraus, hat Margarine die Nase vorne.

Das, was ich bereits zur fettreduzierten Butter geschrieben habe, gilt ebenso auch für Halb- und Dreiviertelfettmargarine sowie für Streichfett. Um die richtige Konsistenz zu erreichen, wird ein ausgiebiger Chemiecocktail zugesetzt. Wer sich das aufs Brot streichen möchte: bitte gerne. Zum Kochen und Backen ist beides nur sehr bedingt geeignet, da es hier je nach Zusammensetzung des verwendeten Produkts zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt, die aber oft nicht dem gewünschten entsprechen.

Margarineschmalz, auch Schmelzmargarine genannt, kann Butterschmalz 1:1 ersetzen, macht halt nur keinen Buttergeschmack - sollte es das versprechen: lasst es, das geht nur chemisch, denn auch hier gilt: schaut auf die Zutatenliste, wenn ihr eurem Körper nicht all zu viel Chemie zumuten möchtet.

Speiseöle

Speiseöle werden durch pressen von ölhaltigen Saaten und Früchten gewonnen. Dabei gilt als Fausregel: Speiseöle, die nach einer Pflanzenart benannt sind, dürfen zu maximal 3% andere Öle beigemischt haben. Alles andere sind üblicherweise Verschnitte unterschiedlicher Öle.

Zudem lassen sich Speiseöle nach der Verarbeitungsart unterscheiden: üblicherweise werden Speiseöle raffiniert, sprich gereinigt, damit sie länger haltbar sind und hübscher aussehen, Schwebstoffe, die jedoch wertvolle Nährstoffe enthalten, gehen dadurch verloren. Trägt euer Öl den Zusatz "kalt gepresst" oder "nativ", heißt das, dass es nicht raffiniert wurde.

Und obwohl Olivenöl so beliebt ist, ist das gesündeste, da aus ernährungswissenschaftlicher Sicht die beste Zusammensetzung der Fettsäuren besteht, das Rapsöl. (^.^)

Plattenfette

Ja, die muss man heute schon fast suchen im Supermarkt... Gemeint sind Palm- oder Kokosfett, die besonders hohe Hitzegrade vertragen und daher gerne beim Frittieren eingesetzt werden.

Schlachtfette

Dabei handelt es sich um das ausgeschmolzene - zumeist Bauchfett von Schlachttieren, also beispielsweise Schweine- oder Gänseschmalz. Nachdem Tiere, genauso wie der Mensch, im Körperfett auch Giftstoffe einlagern, ist das zum einen etwas, bei dem man wissen sollte, woher es kommt und zum anderen etwas, das nicht all zu oft auf dem Speiseplan stehen sollte.

Die Lagerung

Speisefette sind nicht ewig haltbar, sie ranzeln irgendwann und bei falscher Lagerung sogar besonders schnell. Grundsätzlich bewahrt man Speisefette am besten kühl und dunkel - kurzum im Kühlschrank auf.

Butter kommt nach dem Öffnen idealerweise in eine Butterdose. Für die entsprechende Streichfähigkeit braucht es auch keine Zusatzstoffe, sondern man nimmt sie halt etwa 30 Minuten vor dem Essen aus dem Kühlschrank.

Sie hält sich *mindestens* so lang, wie auf der Verpackung aufgedruckt, vertraut euren Sinnen, es sieht aus wie Butter, es riecht wie Butter, ein klitzekleines Teststückchen schmeckt wie Butter? Dann könnt ihr es beruhigt noch essen.

Sollte es eure Lieblingsbutter mal irgendwo als Schnäppchen geben: schlagt zu und kauft auf Vorrat: Butter kann man super einfrieren. So verlängert ihr die Lebensdauer um 3 Monate, dann solltet ihr sie aufbrauchen.

Margarine lässt man sinnvollerweise in der Originalverpackung. Auch sie hält sich *mindestens* so lang, wie auf der Verpackung aufgedruckt, vertraut also auch hier euren Sinnen.

Und: auch Margarine kann man einfrieren: die Lebensdauer verlängert sich um 3 Monate, dann solltet ihr sie aufbrauchen.

Speiseöle sind originalverpackt und ungeöffnet rund ein Jahr haltbar. Sobald sie geöffnet wurden sollten sie im Kühlschrank gelagert und innerhalb von etwa drei Monaten aufgebraucht werden. Das gilt insbesondere für kalt gepresste Öle. Sollte euer Öl im Kühlschrank ausflocken, macht das gar nichts, die Flöckchen verflüssigen sich bei Raumtemperatur wieder. Damit die wertvollen Inhaltsstoffe nicht zu schnell verloren gehen - sie werden vor allem durch UV-Strahlen zerstört - achtet direkt beim Kauf auf dunkle Flaschen.

Plattenfette halten sich auch geöffnet *mindestens* so lang wie auf der Verpackung aufgedruckt - auch hier und auch wenn ich mich wiederhole - vertraut auf eure Sinne.

Schmalz kommt ebenfalls in den Kühlschrank und sollte nach etwa 8 Wochen verbraucht sein.

Dienstag, 16. April 2013

Häkeln für Anfänger - Materialkunde: Häkelgarne

Häkelgarne

Häkelgarne sind aus den unterschiedlichsten Materialien hergestellt, die alle in Bezug auf Verarbeitung, Verwendungs-, Trage- und Pflegeeigenschaften ihre Vor- und Nachteile haben. Ich persönlich bevorzuge Garne die mindestens zu 50% aus natürlichen Materialien bestehen, schlicht, weil man Plastik einfach auch ansieht, dass es nur Plastik ist. Wenn ich mir also schon die Mühe mache, etwas Individuelles und Schönes zu handarbeiten, dann auch aus hochwertigen Materialien und eben nicht aus billigstem Polyester. Ich greife daher zu Baumwolle und Wolle, wobei Beimischungen in geringen Anteilen erlaubt sind. Eine nähere Auskunft über die Garnzusammensetzung liefert die Garnbanderole. Die Garnbanderole liefert darüber hinaus aber noch andere wichtige Informationen:

Wurde eure Wolle noch veredelt, wird die jeweilige Veredelungsmethode mit der Materialangabe genannt. "Gasiert" bedeutet, dass der Faden abgeflammt wurde, sprich keine Härchen abstehen, "mercerisiert" meint eine Behandlung von Baumwolle mit Natronlauge, das lässt sie seidig matt glänzen, die Farben sind farbstabiler und die sie ist strapazierfähiger und formstabiler als nicht mercerisierte Baumwolle. Habt ihr die Wahl, greift immer zu mercerisierter Baumwolle, da diese qualitativ besonders hochwertig ist.

Die Empfehlung zur Nadelstärke ist immer eine von-bis-Angabe. Häkelt ihr besonders fest, nehmt ihr die größere Nadelstärke, häkelt ihr besonder locker, nehmt ihr die kleinere Nadelstärke. Haben eure Maschen normale Festigkeit, greift ihr am besten zur goldenen Mitte (die Nadelstärken steigen jeweils um 0,5).

Der Durchschnittsverbrauch gibt an, wie viel Wolle in Gramm ihr wofür ungefähr brauchen werdet. Also hier für ein ärmelloses schlichtes Damentop Größe 38 ungefähr 310 g.

Die Maschenprobe gibt an, wieiviele Maschen in der Breite und wieviele Reihen in der Höhe ein Quadrat vom Format 10x10 cm ergibt. Diese Angabe ist besonders wichtig, wenn ihr Muster anpasst oder Freihand arbeitet. Die Maschenprobe ist ein Fortgeschrittenenthema. Ich will euch nicht gleich schon am Anfang unnötig verwirren. (^.^) Es reicht für den Moment, wenn ihr wisst, was das Symbol bedeutet.

Die Pflegehinweise dürften wieder klar sein.

Gesamtlänge und Gewicht dürften grundsätzlich auch klar sein. Mit diesen Größen muss man als Fortgeschrittener eventuell wieder rechnen, wenn man Muster nacharbeiten möchte, bei denen die verwendete Wolle nicht mehr erhältlich ist, bzw. wenn ihr lieber mit einem anderen Garn arbeiten möchtet. Für den Moment brauchen wir die beiden Größen aber noch nicht.

Was außerdem wichtig ist, steht auf dieser Banderole sogar ausdrücklich drauf: "Verarbeiten Sie immer nur Knäuel mit gleicher Farb- und Partienummer." Die Farb- und die Partienummer sind auf jeder Wollbanderole angegeben. Die Farbnummer ist schlicht der Farbcode der Wolle, die Partienummer bezeichnet das jeweilige Farbbad, in dem die Wolle gefärbt wurde. Bei Naturmaterialien kann es immer sein, dass sie unterschiedlich auf Farbbehandlungen reagieren. Wenn ihr darauf achtet für ein Projekt nur Wolle zu kaufen, die auch im gleichen Farbbad gefärbt wurde, habt ihr schlicht die Sicherheit, dass die Farbe nicht abweicht. Grundsätzlich gilt aber hier: je hochwertiger die Wolle, desto weniger oft kommt es zu Farbabweichungen zwischen den Partien. Mir ist es bisher auch nur ein einziges Mal passiert, dass ich merkliche Farbabweichungen hatte, als ich Wolle aus einer anderen Partie nachkaufen musste und nachkaufen muss ich oft, weil ich tendenziell weniger als mehr Wolle kaufe.

Soviel erstmal zu den Häkelgarnen. Im nächsten Teil gibt es nochmal Materialkunde, bevor es ans Eingemachte geht. (^.^)

Sonntag, 14. April 2013

Die Frisuren vergangener Jahrzehnte: die 20er Jahre

Aber nun wieder zurück zu Coco Chanels Pagenkopf. "Pagenkopf" klingt schon so antiquiert, oder? Nun ja, was soll ich sagen: gebt dem Kind einen englischen Namen und schon ist es wieder cool. (^.^) "Pagenkopf" ist nichts anderes als die deutsche Bezeichnung für einen Bob, welche in den 20ern einfach die gebräuchliche war. (^.^) Um genauer zu sein handelte es sich beim Pagenkopf um eine kinnlange, gerade geschnittene Frisur, mit oder ohne Stirnfransen (=Pony), die mit Mittel- oder Seitenscheitel getragen wurde. Coco Chanel war zu dieser Zeit zwar bereits Modeschöpferin, aber trotzdem noch sehr weit von ihrem späteren Erfolg entfernt. Der Pagenkopf wurde durch sie und vor allem ihre bequeme Mode, zu der diese einfache Frisur so gut passte, zwar bereits bekannter, setzte sich aber noch lange nicht endgültig durch.

|

| Asta Nielsen als Hamlet mit Pagenkopf |

Die erste Protagonistin des Pagenkopfes in Deutschland war die Schauspielerin Asta Nielsen, die sich für ihre Rolle als Hamlet in der gleichnamigen Literaturverfilmung aus dem Jahr 1921 einen Pagenkopf schneiden ließ und so für den Durchbruch in Deutschland sorgte. Trotzdem sollten sich lange Haare und zwar mittig gescheitelt, glatt und straff zurückgekämmt und im Nacken zu einem Knoten gesteckt, noch bis in die Mitte der 20er Jahre als Frisurenmode halten.

|

| von links nach rechts: Marion Davies mit onduliertem Pagenkopf - Gloria Swanson mit einem Pagenkopf mit Fingerwelle - Asta Nielsen mit gelocktem Pagenkopf |

|

| Louise Brooks mit ihrem Markenzeichen: dem Bubikopf |

Eine Spielart des Pagenkopfes stellt der Bubikopf dar, der sich in den frühen 20er Jahren entwickelte und sich bis zum Ende der 20er Jahre in der Modewelt halten sollte. Hier wird das Haar kürzer getragen als beim Pagenkopf, die Nackenpartie wird ausrasiert. Ansonsten ist aber auch der Bubikopf gerade geschnitten und er wird meist mit Pony, aber immer glatt getragen.

|

| Asta Gundt mit Windstoßfrisur |

Eine weitere Legemöglichkeit des Bubikopf stellt die so genannte Windstoßfrisur dar, bei der alle Haare mit Hilfe von Pomade in das Gesicht gekämmt und die spitzen zu einer leichten Außenwelle geformt wurden.

|

| Joséphine Baker mit einem Eton-Boy |

Eien erneute Steigerung bezüglich der kürze der Haare kam 1926 auf und hielt sich in etwa bis 1928: der Eton-Boy, ein sehr kurzer Haarschnitt der Ohren und Stirn freilässt und sehr an einen Herrenhaarschnitt mit längerem Deckhaar erinnert. Die Haare werden auch hier wieder mit Pomade streng glatt nach hinten gekämmt. Zur Auflockerung wurden einzelne Strähnen zu so genannten Sechser-Locken gelegt. Berühmte Trägerin eines Eton-Boy war die Tänzerin Joséphine Baker.

Gerade für den großen Auftritt am Abend wurden aber auch - unabhängig vom jeweiligen Schnitt - Perücken getragen, einige Jahre hindurch waren insbesondere weiße Bubi-Kopf-Perücken sehr gefragt. Wer auf Perücken verzichtete legte sich sein Haar in der Regel mit Pomade streng nach hinten, setzte ggf. noch kleine Akzente durch Wellen oder Locken und gab für den besonderen Glanz noch etwas Brillantine darüber.

Kurzum: 20er Jahre-Frisuren sind herrlich einfach und unkompliziert und bestens für all jene geeignet, die ihr Haar gerne kurz bis wirklich kurz tragen. Diese Frisuren sind allerdings nichts für runde Gesichter und kommen nur mit einem schönen schlanken Schwanenhals zur Geltung. Auch Frauen mit kräftigerer Statur können die Frisurenmode der 20er nicht immer und in allen Facetten tragen, da diese Frisuren sehr bewusst auf das damals vorherrschende Schönheitsideal eines androgynen und sehr schlanken Frauentyps angepasst waren, so dass sie an stärkeren Frauen oft seltsam wirken (man denke nur an die Frisur unserer Kanzlerin, als sie sich das erste Mal zur Wahl stellte: sie trug einen klassischen Bubikopf).